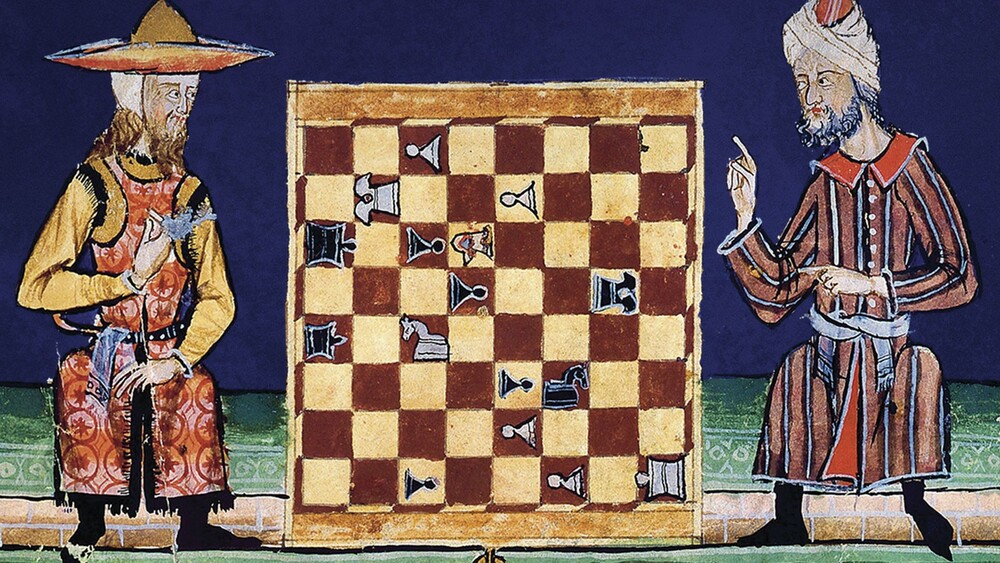

Das Bild eines Muslims und eines Juden, die zusammen Schach spielen, wird oft herangezogen als Symbol für die religiöse Freiheit und Toleranz in Al-Andalus, dem Namen für Spanien und Portugal, als die Region von Muslimen regiert wurden. Muslime aus dem Nahen Osten und Nordafrika eroberten im frühen siebten Jahrhundert Spanien und sogar einen Teil Südfrankreichs. Bald jedoch begannen christliche Könige, Spanien zu erobern. Im Jahr 1492 fiel die letzte Hochburg, die Stadt Granada, in die Hand der katholischen Könige.

In Al-Andalus lebten Muslime, Juden und Christen in relativem Frieden zusammen. Sie waren jedoch nicht gleichberechtigt: Nach islamischem Recht waren Juden sogenannte Dhimmis und mussten den Muslimen als Oberherren Respekt zollen und eine religiöse Steuer, die Jizya, entrichten. Dennoch konnten sie ihre Religion frei ausüben, und einige von ihnen konnten wichtige Positionen im Handel, in der Wissenschaft und sogar in der Regierung erlangen. Im täglichen Leben kam es häufig zu einem Austausch. Es gab jedoch auch Zeiten, in denen Nicht-Muslime verfolgt wurden. Insgesamt war Al-Andalus aber durch intensive wirtschaftliche, soziale und kulturelle Austauschbeziehungen gekennzeichnet und gehörte damals zu den glänzendsten Kulturen der Welt.

Im größten Teil des christlichen Europas wurden Andersgläubige, insbesondere Muslime, nicht geduldet. In den katholischen Nachbarländern Spaniens genossen Muslime und Juden jedoch eine ähnliche Stellung wie Nicht-Muslime in Al-Andalus. Das Bild stammt übrigens aus einem arabischen Buch mit Brettspielen, das in Kastilien im Auftrag des katholischen Königs Alfonso X. veröffentlicht wurde. Doch schon bald wurden Juden und später auch Muslime gezwungen, zum Katholizismus überzutreten oder das Land zu verlassen. Viele flohen nach Nordafrika oder in das Osmanische Reich. Einige jüdische Kaufleute fanden auch ein neues Leben in europäischen Hafenstädten oder weiter nördlich im ländlichen Litauen.

content

In Al-Andalus lebten Muslime, Juden und Christen in relativem Frieden zusammen. Sie waren jedoch nicht gleichberechtigt: Nach islamischem Recht waren Juden sogenannte Dhimmis und mussten den Muslimen als Oberherren Respekt zollen und eine religiöse Steuer, die Jizya, entrichten. Dennoch konnten sie ihre Religion frei ausüben, und einige von ihnen konnten wichtige Positionen im Handel, in der Wissenschaft und sogar in der Regierung erlangen. Im täglichen Leben kam es häufig zu einem Austausch. Es gab jedoch auch Zeiten, in denen Nicht-Muslime verfolgt wurden. Insgesamt war Al-Andalus aber durch intensive wirtschaftliche, soziale und kulturelle Austauschbeziehungen gekennzeichnet und gehörte damals zu den glänzendsten Kulturen der Welt.

Im größten Teil des christlichen Europas wurden Andersgläubige, insbesondere Muslime, nicht geduldet. In den katholischen Nachbarländern Spaniens genossen Muslime und Juden jedoch eine ähnliche Stellung wie Nicht-Muslime in Al-Andalus. Das Bild stammt übrigens aus einem arabischen Buch mit Brettspielen, das in Kastilien im Auftrag des katholischen Königs Alfonso X. veröffentlicht wurde. Doch schon bald wurden Juden und später auch Muslime gezwungen, zum Katholizismus überzutreten oder das Land zu verlassen. Viele flohen nach Nordafrika oder in das Osmanische Reich. Einige jüdische Kaufleute fanden auch ein neues Leben in europäischen Hafenstädten oder weiter nördlich im ländlichen Litauen.