Die unsichtbare Kirche des Kongresses

Während des Wiener Kongresses und in ganz Europa sprachen einige Menschen von einer „unsichtbaren Kirche“. Dabei handelte es sich nicht um ein physisches Gebäude, sondern um ein gemeinsames Gefühl der Einheit unter Christen verschiedener Konfessionen. Im 19. Jahrhundert sah sich das Christentum wachsenden Herausforderungen durch Bewegungen gegenüber, die die Religion reformieren oder ihren Einfluss verringern wollten. Infolgedessen begannen Katholiken, Anglikaner, Lutheraner, Reformierte und orthodoxe Gläubige, Gemeinsamkeiten zu erkennen.

Anstatt sich auf ihre Unterschiede in der Lehre zu konzentrieren, betonten sie ihren gemeinsamen Glauben an denselben Gott. Diese Einheit unterschied sie von säkularen Individuen, die sie als „leichtfertig“ und „gottlos“ betrachteten. Die Mitglieder der „unsichtbaren Kirche“ sahen sich selbst als eine Gruppe, die sich nicht durch ihre spezifische christliche Tradition definierte, sondern durch ihr Engagement, ein frommes, gottzentriertes Leben zu führen. Für sie existierte die Kirche überall dort, wo Menschen eine christliche Religion praktizierten.

Kontext:

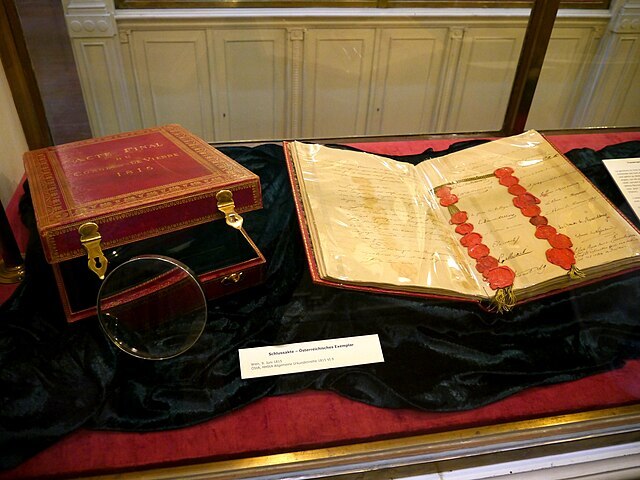

Der Wiener Kongress, der von November 1814 bis Juni 1815 stattfand, war ein entscheidendes diplomatisches Treffen, das darauf abzielte, das postnapoleonische Europa zu gestalten. Obwohl Napoleon während der Verhandlungen eine drohende Gefahr blieb, kamen die europäischen Staats- und Regierungschefs und ihre Botschafter in Wien zusammen, um über die Zukunft des Kontinents nach dem vollständigen Ende seiner Herrschaft zu entscheiden.

Eine der Hauptaufgaben des Kongresses bestand darin, die Landkarte Europas neu zu zeichnen. Napoleons Eroberungen hatten die territorialen Grenzen und Regierungssysteme drastisch verändert, sodass es unmöglich war, einfach den Status quo vor 1790 wiederherzustellen. Infolgedessen teilten Diplomaten große Landstriche zwischen Nationen neu auf, schlossen Gebiete zusammen und teilten sie auf und gründeten sogar völlig neue Länder.

Ein weiteres wichtiges Thema, das während des Kongresses oder in der Folgezeit behandelt wurde, war die Ausarbeitung von Verfassungen für die neu konfigurierten Staaten. Unter Napoleon hatten viele Regionen tiefgreifende Veränderungen erfahren, die klare Regeln für die Regierungsführung erforderlich machten. Diese Verfassungen befassten sich oft auch mit religiösen Unterschieden, was in Wien zu heftigen Diskussionen über die Gewährung gleicher Rechte für religiöse Minderheiten, insbesondere Juden, führte. Napoleon hatte zuvor während seiner Herrschaft den Juden mehr Rechte eingeräumt, was diese Debatten noch dringlicher und komplexer machte.

Der Kongress führte auch zur Bildung der Heiligen Allianz, einem Pakt zwischen Russland, Österreich und Preußen. Diese Allianz zielte darauf ab, das Christentum zu bewahren und das göttliche Recht der Monarchien gegen liberale und säkulare Bewegungen zu verteidigen. Während das Christentum im Mittelpunkt der Allianz stand, unterschieden sich die Glaubensrichtungen der Herrscher – orthodoxes Christentum für den russischen Zaren, Katholizismus für den österreichischen Kaiser und Protestantismus für den preußischen König – was das gemeinsame Engagement für die Wahrung der monarchischen Autorität trotz religiöser Unterschiede unterstrich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wiener Kongress den Grundstein für ein neu strukturiertes Europa legte, indem er territoriale, verfassungsrechtliche und religiöse Fragen behandelte und gleichzeitig Bündnisse förderte, die in den kommenden Jahrzehnten ein Gegengewicht zu den revolutionären Kräften bilden sollten.

Haben Menschen verschiedener Religionen mehr gemeinsam als Gläubige und Nichtgläubige? Haben Sie das Gefühl, Teil einer ähnlichen „unsichtbaren Kirche“ zu sein?

Weitere Informationen zu diesem und anderen Friedensverträgen finden Sie unter: