Michel de Montaigne über konfessionelle Parität

Der französische Adlige, Jurist und Philosoph Michel de Montaigne (1533–1592) begab sich 1580–81 auf eine lange Reise durch Italien. Er kam auch nach Süddeutschland und besuchte im Oktober 1580 Augsburg. Während seiner Reisen schrieb er ein Tagebuch und notierte seine Beobachtungen über den Lebensstil und die Alltagskultur. Montaigne war katholisch und sah in Augsburg zum ersten Mal eine Stadt, in der Katholiken und Protestanten zusammen lebten. Er notierte:

"Ehen zwischen Katholiken und Protestanten finden täglich statt. Der Teil, der den größten Willen hat, akzeptiert den Glauben des anderen. Es gibt Tausende solcher Ehen. Unser Gastgeber war zum Beispiel ein Katholik, seine Frau eine Protestantin."

Er beobachtete auch, wie sich die beiden Konfessionen die Kirchengebäude der Stadt teilten:

"Ich besuchte am nächsten Morgen, einem Sonntag, mehrere Kirchen und fand in den sehr zahlreichen katholischen Kirchen überall den Gottesdienst sehr gut eingerichtet vor. Sechs Kirchen mit sechzehn Pastoren gehören den Protestanten, zwei davon werden den Katholiken weggenommen, die anderen vier werden für sie gebaut. Von dort aus gingen wir zur sehr schönen Kirche des Heiligen Kreuzes. Neben ihr steht eine lutherische Kirche: auch hier haben sie sich angemeldet und sich in den Kreuzgängen der katholischen Kirchen angeschlossen".

Die Reformation brachte eine Spaltung der christlichen Kirche in Mitteleuropa. Theologen wie Martin Luther, Ulrich Zwingli und andere etablierten neue Lehren über den christlichen Glauben und die christliche Weltanschauung. Sie fanden bald viele Anhänger. Die verschiedenen deutschen Staaten spalteten sich zwischen der katholischen und der evangelischen Seite und teilten sich auch in zwei politische Parteien. Nach jahrelangen politischen Auseinandersetzungen endete dieser Konflikt nach 1546 sogar in Bürgerkriegen.

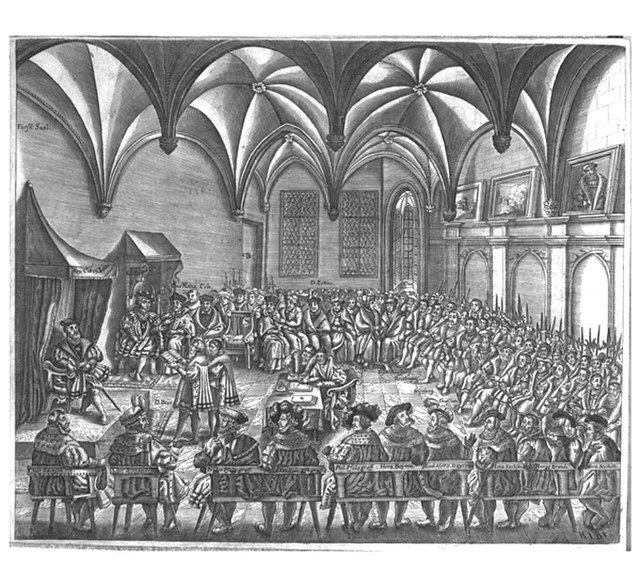

1555 trafen sich die Gesandten der deutschen Länder in Augsburg. Sie suchten nach einem Weg, den Konflikt zu lösen und die Religionskriege in Deutschland zu beenden. Der Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 akzeptierte schließlich die Existenz zweier verschiedener christlicher Kirchen. Die Fürsten und Herrscher konnten sich entscheiden, ob sie bei der alten katholischen Kirche bleiben oder dem neuen lutherischen Glauben, wie er im Augsburger Bekenntnis von 1530 formuliert wurde, anhängen wollten. Die lutherischen Staaten waren nun den katholischen gleichgestellt. Andere religiöse Gruppen, die mit der Reformation aufkamen, wurden jedoch vom Friedensvertrag ausgeschlossen. Die Religionsfreiheit galt nur für die deutschen Stände, d.h. die Fürsten und Reichsstädte. Ihre Untertanen mussten dem Glauben ihres Landesherrn folgen oder durften auswandern. Der Augsburger Frieden läutete eine lange Friedensperiode in den deutschen Ländern ein, die erst mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618 endete.

Warum erwähnte Montaigne die Eheschließung zwischen Katholiken und Protestanten? Was halten Sie davon, dass zwei Religionen nahe beieinander liegende Gebäude für ihren Gottesdienst nutzen?

Weitere Informationen über den Augsburger Religionsfrieden finden Sie unter Vor Ort, in der Zeit.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Friedensverträgen finden Sie bei